Was ist die Energiequelle der Zukunft?

- Wolfgang A. Haggenmüller

- 1. Okt. 2025

- 20 Min. Lesezeit

Der weltweite Energiebedarf steigt kontinuierlich. Die zunehmende Elektrifizierung, insbesondere durch Elektromobilität, Wärmepumpen, Digitalisierung und Industrieprozesse, erfordert einen grundlegenden Wandel der Energieversorgung. Ziel ist eine klimaneutrale, nachhaltige und verlässliche Energiezukunft.

Einleitung

Die Frage nach der zukünftigen Energiequelle ist zentral für das 21. Jahrhundert. Die Energiewirtschaft steht vor gewaltigen Umbrüchen: Der weltweite Energiebedarf wächst, während gleichzeitig die Dekarbonisierung, also die drastische Reduktion der CO₂-Emissionen, vorangetrieben werden muss. Die Stromnachfrage wird sich laut International Energy Agency (IEA) bis 2050 nahezu verdreifachen, nicht zuletzt durch die Elektrifizierung von Mobilität, Heizung und Industrie. Der Weltklimarat (IPCC) und zahlreiche Klimaforscher*innen wie Prof. Hans Joachim Schellnhuber betonen, dass eine vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen bis spätestens zur Mitte des Jahrhunderts notwendig ist, um die Erderwärmung auf unter 1,5 °C zu begrenzen. Doch woher soll die saubere Energie kommen? Nicht nur aus der 'Steckdose', sondern aus Technologien und Ressourcen, die effizient, nachhaltig, wirtschaftlich und gesellschaftlich akzeptiert sind. In dieser Studie analysieren wir alle relevanten Energiequellen umfassend: fossile, atomare, erneuerbare und synthetische. Dabei betrachten wir sie hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen, CO₂-Bilanz, Nachhaltigkeit, Kosten, Speicherbarkeit, Akzeptanz, Zukunftsfähigkeit und politischen Rahmenbedingungen.

Der steigende Energiebedarf im 21. Jahrhundert

Der globale Energiebedarf wächst stetig – getrieben durch Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Digitalisierung und zunehmende Elektrifizierung. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der weltweite Stromverbrauch bis 2050 nahezu verdoppeln. Dies stellt die Energieinfrastruktur und -erzeugung vor enorme Herausforderungen und erfordert eine tiefgreifende Umgestaltung der Energiesysteme.

Energiehunger einer wachsenden Weltbevölkerung

Im Jahr 2023 lebten über 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Bis 2050 rechnet die UNO mit einem Anstieg auf rund 9,7 Milliarden. Besonders in Afrika und Südostasien wachsen nicht nur die Bevölkerungszahlen, sondern auch die Ansprüche an Wohlstand, Mobilität und Infrastruktur. Dies führt zu einem rasanten Anstieg des Pro-Kopf-Energieverbrauchs in diesen Regionen.

Laut der World Energy Outlook 2023 entfielen 2022 etwa 80 % des weltweiten Primärenergieverbrauchs auf fossile Energieträger – insbesondere Erdöl (29 %), Kohle (27 %) und Erdgas (24 %). Diese Abhängigkeit ist mit massiven CO₂-Emissionen verbunden: Der Energiesektor war 2022 für rund 73 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich (UNEP, 2023).

Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Wärme

Ein bedeutender Treiber des zukünftigen Energiebedarfs ist die Elektrifizierung. Besonders in der Mobilität (Elektroautos, Schienenverkehr), der Industrie (elektrische Prozesswärme, Elektrolyse) und im Gebäudesektor (Wärmepumpen) steigt der Strombedarf rapide.

Elektromobilität: Die Zahl der weltweit zugelassenen E-Fahrzeuge hat sich zwischen 2018 und 2023 mehr als verdreifacht. Laut BloombergNEF sollen bis 2030 über 50 % der Neuzulassungen elektrisch sein.

Gebäudewärme: Der Einsatz von Wärmepumpen, insbesondere in Europa und China, nimmt stark zu. Sie ersetzen zunehmend Öl- und Gasheizungen.

Industrie: Zur Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren wie Stahl, Chemie oder Zement werden strombasierte Technologien (z. B. Lichtbogenöfen, Elektrolyseure) entwickelt.

Digitalisierung und Rechenzentren

Auch die fortschreitende Digitalisierung trägt zum Stromhunger bei. Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen und das Internet der Dinge (IoT) treiben den Bedarf an Rechenzentren. Laut einer Studie der IEA (2024) könnten Rechenzentren, Datenübertragungsnetze und KI-Modelle bis 2030 bis zu 8 % des globalen Stromverbrauchs ausmachen – mehr als die gesamte heutige Nachfrage Deutschlands.

Der Energiebedarf der Zukunft: Prognosen

Szenarien der International Renewable Energy Agency (IRENA) gehen davon aus, dass der globale Primärenergiebedarf bis 2050 um 25–30 % steigen wird – selbst unter ambitionierten Klimazielen. Dabei verändert sich nicht nur die Menge, sondern auch die Struktur der Nachfrage:

Mehr Strom: Der Anteil elektrischer Energie am Endenergieverbrauch steigt von derzeit rund 20 % auf über 50 %.

Mehr Flexibilität: Nachfrageorientiertes Lastmanagement wird wichtiger, um schwankende Einspeisung durch Sonne und Wind auszugleichen.

Mehr Speicher: Der Bedarf an Energiespeichern (Batterien, Wasserstoff, thermische Speicher) wächst exponentiell.

Der globale Primärenergiebedarf lag laut IEA 2023 bei rund 620 EJ (~598 EJ 2018; ~505 EJ 2010) Laut BP Outlook wächst die installierte Energiekapazität (Wind, Solar, Hydro, Kern) von heute an bis 2050 um das 8‑ bis 14‑fache. Der BP Energy Outlook 2024 geht in seinem Basisszenario („Current Trajectory“) von einem Anstieg der Primärenergie von ~627 EJ heute auf ca. 692 EJ 2050 aus

Der globale Energiebedarf steigt kontinuierlich von etwa 520 EJ (2000) auf schätzungsweise 780 EJ (2050). Die installierte Kapazität wächst überproportional und überholt theoretisch den Bedarf deutlich – durch Effizienz, erneuerbare Energien, Wachstum der Kraftwerkskapazität. Das führt zu einem Überschuss an erzeugbarer Leistung, den BP als Grund für steigende Emissionen trotz Ausbau darstellt.

Das scheinbare Übersteigen der installierten Kapazität gegenüber dem Primärenergiebedarf im BP Net Zero Szenario liegt an einem fundamentalen Wandel im Energiesystem – insbesondere an folgenden drei Faktoren:

🔌 1. Elektrifizierung & Energieverluste bei Umwandlung

In einem fossilen System wird viel Primärenergie "verbrannt", um Strom oder Wärme zu erzeugen (mit typischem Wirkungsgrad ~35–40 %).

Bei der direkten Stromnutzung (z. B. durch Wärmepumpen, E-Mobilität) ist der Wirkungsgrad viel höher (z. B. 90 % bei E-Autos vs. 20–25 % bei Verbrennern).

Das bedeutet: Man braucht viel weniger Primärenergie, wenn man dieselbe Dienstleistung elektrisch erbringt – aber mehr installierte Stromerzeugungskapazität.

🌞 2. Erneuerbare haben niedrigen Kapazitätsfaktor

Solar- und Windanlagen haben niedrige Volllaststunden:

PV: ca. 10–25 % Kapazitätsfaktor

Wind: ca. 25–45 %

Das bedeutet: Um eine bestimmte Energiemenge bereitzustellen, braucht man ein Vielfaches an installierter Kapazität im Vergleich zu Grundlastkraftwerken wie Gas oder Atom.

Daher steigt die installierte Kapazität extrem – ohne dass der Endenergieverbrauch ebenso wächst.

🔋 3. Integration: Speicher, Power-to-X, Netzverluste

Erneuerbare Energien brauchen mehr Netzkapazität, Speicher und Backup-Leistung.

Auch Power-to-X-Lösungen (z. B. Wasserstoff aus Elektrolyse) erhöhen den Strombedarf über den klassischen Bedarf hinaus – selbst wenn die Endnutzung effizienter ist.

Diese zusätzlichen Anforderungen werden in der installierten Leistung mitgerechnet, nicht aber im Primärenergieverbrauch.

📊 Fazit

Die Diskrepanz ist also kein Widerspruch, sondern Folge eines strukturellen Wandels:

Von einem verlustreichen fossilen System (viel Primärenergie, wenig nutzbare Energie)

Zu einem effizienten, aber kapazitätsintensiven erneuerbaren System

Überblick der Energieträger

Energiequellen lassen sich in vier Hauptgruppen gliedern. Diese unterscheiden sich in Effizienz, Emissionen, Verfügbarkeit und Akzeptanz.

· Fossile Energieträger: Kohle, Erdöl, Erdgas

· Atomare Energieträger: klassische Kernenergie, neue Reaktortypen

· Erneuerbare Energien: Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft, Geothermie, Biomasse, Meeresenergie

· Synthetische Energieträger und Speicher: Wasserstoff, Batterien, Power-to-X, CCS

Fossile Energieträger: Kohle, Erdöl, Erdgas

Fossile Energien sind CO₂-intensiv, endlich und verursachen Umweltprobleme wie Luftverschmutzung und Klimawandel. Internationale Energieagenturen sehen einen Rückgang ihres Anteils bis 2050 auf unter 20 %.

Fossile Energieträger – Kohle, Erdöl und Erdgas – bildeten über ein Jahrhundert lang das Rückgrat der weltweiten Energieversorgung. Noch im Jahr 2023 stammten rund 80 % der weltweiten Primärenergie aus fossilen Quellen (IEA, World Energy Outlook 2023). Sie sind in geologischen Lagerstätten gespeichert und entstanden durch jahrmillionenlange Umwandlungsprozesse organischer Substanzen. Die Nutzung fossiler Energieträger ist mit erheblichen CO₂-Emissionen verbunden: Bei ihrer Verbrennung werden Treibhausgase freigesetzt, die wesentlich zur globalen Erwärmung beitragen.

Bedeutung und historische Rolle

Fossile Energieträger – Kohle, Erdöl und Erdgas – prägten über 150 Jahre lang die globale Energieversorgung. Der Beginn des Industriezeitalters im 19. Jahrhundert basierte auf Kohle, später wurde Erdöl zum zentralen Treibstoff für Mobilität und Industrie, während Erdgas im 20. Jahrhundert zunehmend als Heiz- und Stromquelle hinzukam.

Noch im Jahr 2023 lag der weltweite Anteil fossiler Energiequellen an der Primärenergieversorgung laut International Energy Agency (IEA) bei etwa 79 % (World Energy Outlook 2023). Vor allem in Ländern wie China, Indien, Russland und den USA dominieren sie weiterhin – aus Gründen der Verfügbarkeit, Infrastruktur und kurzfristig niedriger Kosten.

„Ohne einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2040 sind die globalen Klimaziele nicht erreichbar.“— Dr. Fatih Birol, Executive Director der IEA (2023)

Technologische Eigenschaften und Nutzung

Kohle: Verfügbar in unterschiedlichen Qualitäten (Braun- und Steinkohle), Einsatz v. a. in der Stromerzeugung. Extrem CO₂-intensiv, mit Emissionen zwischen 820–1.050 g CO₂/kWh (IPCC, 2023).

Erdöl: Hauptsächlich in Transport, Petrochemie und Industrie. Flexibel einsetzbar, aber nicht direkt zur Stromerzeugung geeignet.

Erdgas: Als „Brückentechnologie“ diskutiert, gute Steuerbarkeit, relativ niedrige CO₂-Emissionen (ca. 410–650 g CO₂/kWh), aber problematische Methanverluste.

Umweltwirkungen und Klimabilanz

Die Nutzung fossiler Energieträger ist der Hauptverursacher des anthropogenen Klimawandels. Laut dem IPCC Synthesis Report (2023) stammen etwa 73 % aller globalen Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Dazu kommen:

Luftverschmutzung (Feinstaub, NOx, SO₂)

Wasserbelastung (z. B. bei Fracking)

Landschaftszerstörung (z. B. Tagebau)

Methanleckagen (v. a. bei Erdgasförderung)

„Ein Großteil der gesundheitlichen Belastung durch Luftschadstoffe in urbanen Gebieten lässt sich auf fossile Verbrennung zurückführen.“— The Lancet Countdown Report on Health and Climate Change (2022)

Wirtschaftlichkeit

Kurzfristig erscheinen fossile Energien oft preisgünstig – insbesondere in Ländern mit vorhandener Infrastruktur. Doch externe Kosten wie Umwelt- und Gesundheitsschäden werden häufig nicht eingepreist:

UBA (2020): Externe Kosten der Kohleverstromung in Deutschland: bis zu 18 ct/kWh

CO₂-Preis EU ETS (2024): über 80 €/t CO₂, Tendenz steigend

Ein Umstieg auf CO₂-arme Technologien wird durch staatliche Bepreisung fossiler Emissionen (z. B. ETS, CO₂-Steuer) zunehmend wirtschaftlich attraktiver.

Speicherbarkeit und Systemflexibilität

Fossile Energieträger sind von Natur aus speicherbar, lagerfähig und transportierbar. Das macht sie besonders geeignet zur:

Netzstabilisierung

Grundlast- und Spitzenlastdeckung

Pufferung saisonaler Schwankungen

In einem System mit vielen erneuerbaren Quellen wird ihre Flexibilität heute teilweise noch als notwendig betrachtet – eine Rolle, die zukünftig durch Wasserstoff und Speicherlösungen ersetzt werden soll.

Politische und gesellschaftliche Akzeptanz

Gesellschaftlich sinkt die Akzeptanz in vielen OECD-Staaten rapide, besonders für Kohle (z. B. Deutschland, Frankreich, Schweden).

Politisch werden fossile Projekte zunehmend gestoppt oder entfinanziert:

G7-Beschluss 2021: Kein Geld mehr für fossile Auslandsinvestitionen

EU-Taxonomie: Nur noch nachhaltige Investitionen förderfähig

UN-Klimagipfel COP28: Globaler Ausstiegspfad für Kohle angekündigt

Dennoch existieren Gegenbewegungen durch Interessenverbände, Förderländer und staatlich subventionierte Energiemärkte.

Zukunftsfähigkeit und globale Szenarien

In den ambitionierten Klimaszenarien (z. B. IEA Net Zero by 2050, Agora Energiewende, Shell Sky 2050) liegt der fossile Anteil am Energiemix im Jahr 2050 bei unter 10 %, insbesondere beschränkt auf „residuale Anwendungen“ (Stahl, Luftfahrt, Petrochemie).

Trotzdem sehen viele Analyst*innen Übergangsphasen, in denen Erdgas mit CCS (Carbon Capture and Storage) oder H₂-Blending zeitweise bestehen bleibt.

„Die fossile Ära geht ihrem Ende entgegen – nicht wegen Ressourcenknappheit, sondern wegen Klimagrenzen.“— Prof. Volker Quaschning, HTW Berlin

Kernenergie und kleine modulare Reaktoren (SMR)

Die Kernenergie bietet CO₂-arme Stromerzeugung, ist jedoch umstritten wegen Risiken, hohen Kosten und ungelöster Endlagerung. Länder wie Frankreich und China setzen weiter auf sie, Deutschland steigt aus.

Die Kernenergie ist eine der umstrittensten Energiequellen. Sie nutzt die Spaltung von Uran- oder Plutoniumkernen zur Erzeugung großer Mengen an Wärmeenergie, die zur Stromerzeugung verwendet wird. Dabei entstehen keine CO₂-Emissionen während des Betriebs – was sie aus klimapolitischer Sicht für manche Experten als Übergangslösung attraktiv erscheinen lässt.Im Jahr 2023 stammten laut der International Atomic Energy Agency (IAEA) rund 10 % des weltweiten Stroms aus Kernenergie. Frankreich deckt über 70 % seines Strombedarfs mit Atomkraft. In Ländern wie Deutschland, Österreich oder Italien hingegen ist ein vollständiger Ausstieg erfolgt bzw. geplant. Die gesellschaftliche Akzeptanz variiert stark.

Small Modular Reactors (SMR) sind neue, kompaktere Reaktortypen mit einer Leistung unter 300 MW. Sie versprechen niedrigere Baukosten, höhere Sicherheit durch passive Kühlsysteme und bessere Integration in dezentrale Netze. Kanada, die USA und Finnland investieren aktiv in deren Entwicklung. Kritiker warnen jedoch vor ungelösten Fragen zu Atommüll, Endlagersuche und Proliferationsrisiken.

Die CO₂-Bilanz der Kernenergie ist mit etwa 12–30 g CO₂/kWh sehr niedrig (IPCC, 2022). Jedoch bestehen langfristige Umweltrisiken durch den radioaktiven Abfall, der über Hunderttausende Jahre sicher gelagert werden muss. Auch Sicherheitsrisiken bei schweren Unfällen wie in Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) beeinflussen die politische Akzeptanz negativ.Wirtschaftlich ist Kernenergie umstritten: Bauzeiten von 10–15 Jahren, hohe Investitionskosten (über 10 Mrd. € pro Reaktor) und hohe Versicherungskosten machen neue Projekte in westlichen Ländern kaum realisierbar ohne massive Staatsförderung (Agora Energiewende, 2023).

Fazit: Kernenergie bietet klimafreundliche Stromerzeugung, aber hohe Risiken und gesellschaftliche Ablehnung begrenzen ihre Zukunftsfähigkeit. SMRs könnten eine Nischenrolle spielen, werden aber die globale Energiewende nicht maßgeblich tragen.

Erneuerbare Energien – Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie

Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, Bioenergie und Geothermie sind unerschöpflich, klimaneutral und zunehmend wirtschaftlich. Laut IRENA könnten sie bis 2050 über 80 % des globalen Strommixes ausmachen.

Erneuerbare Energien gelten als das Rückgrat der zukünftigen Energieversorgung. Sie basieren auf natürlichen, quasi unerschöpflichen Quellen wie Sonnenlicht, Wind, Wasser, pflanzlicher Biomasse und Erdwärme. Anders als fossile oder nukleare Energieträger emittieren sie im Betrieb keine oder nur geringe Mengen CO₂ und sind daher essenziell für eine klimaneutrale Zukunft.

Laut dem Global Energy Monitor (2024) wurden im Jahr 2023 weltweit über 450 GW an erneuerbaren Energiekapazitäten neu installiert. Besonders der Ausbau von Photovoltaik (PV) und Windkraft verzeichnet exponentielles Wachstum. In Ländern wie Dänemark, Norwegen oder Costa Rica stammen bereits heute über 90 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen.

SolarenergiePhotovoltaik-Module wandeln Sonnenlicht direkt in Strom um. Der Wirkungsgrad moderner Module liegt bei 20–23 %. In sonnenreichen Regionen sind Stromgestehungskosten (LCOE) unter 2 ct/kWh erreichbar (IEA 2023). Die Umweltbilanz ist sehr gut – die CO₂-Emissionen liegen je nach Herkunft bei 20–70 g CO₂/kWh. Recycling und Ressourceneinsatz (z. B. Silizium, Silber) bleiben Herausforderungen, jedoch verbessert sich die Kreislaufwirtschaft stetig.

WindenergieOnshore- und Offshore-Windkraftanlagen sind die zweitgrößte Quelle erneuerbarer Elektrizität. Sie haben einen CO₂-Fußabdruck von nur etwa 10–20 g CO₂/kWh (UBA, 2022). Offshore-Windparks bieten großes Potenzial, sind jedoch mit höheren Bau- und Wartungskosten verbunden. Die Flächenakzeptanz stellt in dicht besiedelten Regionen eine Herausforderung dar, obwohl moderne Anlagen durch Repowering effizienter und leiser werden.

Wasserkraft Diese etablierte Technologie liefert rund 16 % des weltweiten Stroms. Große Stauseen verursachen jedoch erhebliche Eingriffe in Ökosysteme und soziale Strukturen. Kleinwasserkraftwerke sind ökologisch verträglicher, aber leistungsschwächer. Die CO₂-Bilanz liegt bei etwa 24 g CO₂/kWh. In Schwellenländern dient Wasserkraft oft zusätzlich zur Steuerung der Wasserversorgung.

BiomasseBioenergie kann durch Verbrennung, Vergasung oder Fermentation von pflanzlichen Rohstoffen erzeugt werden. Ihre CO₂-Bilanz ist nur dann neutral, wenn die Nachpflanzung sichergestellt ist. Sie eignet sich besonders für Prozesswärme und Biokraftstoffe, ist aber wegen Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion umstritten. Zudem sind Emissionen von Feinstaub oder Stickoxiden ein Thema.

GeothermieTiefengeothermie kann über geothermische Kraftwerke Wärme und Strom liefern – vor allem in geologisch aktiven Regionen wie Island oder Indonesien. Oberflächennahe Geothermie eignet sich für Wärmepumpen. Die Technik ist grundlastfähig, aber teuer und lokal begrenzt. In Deutschland fördert das BMWK gezielt geothermische Projekte mit regionaler Wärmeversorgung.

Fazit

Erneuerbare Energien schneiden bei nahezu allen Nachhaltigkeitskriterien am besten ab. Ihre größte Herausforderung liegt in der wetterabhängigen Verfügbarkeit (Volatilität), was moderne Speichertechnologien, Netzintegration und Sektorenkopplung notwendig macht. Zudem sind in der Anfangsphase hohe Investitionen erforderlich, die sich jedoch durch sinkende Betriebskosten kompensieren.

Speichertechnologien und synthetische Energieträger

Die volatile Einspeisung erneuerbarer Energien macht Speichertechnologien wie Batterien, Pumpspeicher und Wasserstoffsysteme essenziell. Auch Netzausbau und intelligente Steuerungssysteme sind notwendig.

Mit dem stetig steigenden Bedarf an klimaneutraler Energie gewinnen innovative Technologien und synthetische Energieträger an Bedeutung. Ziel ist es, Energie dort nutzbar zu machen, wo Sonne und Wind nicht kontinuierlich verfügbar sind, und Energieträger auch sektorübergreifend einsetzen zu können – etwa im Verkehr, in der Industrie und im Wärmesektor. Solche Lösungen erweitern die Reichweite erneuerbarer Energien und ermöglichen die sogenannte Sektorenkopplung.

Power-to-X (PtX)

Der Begriff „Power-to-X“ beschreibt technologische Konzepte, bei denen Strom – idealerweise aus erneuerbaren Quellen – in andere chemische oder thermische Energieträger umgewandelt wird. Dazu zählen:

Power-to-Gas: Strom wird durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Dieser kann gespeichert, direkt verwendet oder mit CO₂ zu Methan synthetisiert werden.

Power-to-Liquid: Herstellung synthetischer flüssiger Kraftstoffe (E-Fuels), insbesondere für Luft- und Seeverkehr.

Power-to-Chemicals: Nutzung von Strom zur Herstellung von Grundstoffen für die chemische Industrie.

Diese Technologien ermöglichen die saisonale Speicherung von Energie und die Nutzung in schwer elektrifizierbaren Bereichen.

Grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Bereiche wie Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. Er erfordert jedoch viel erneuerbare Energie zur Herstellung.

Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser mit erneuerbarem Strom erzeugt und ist somit CO₂-frei. Er gilt als zentraler Baustein der Energiewende, vor allem für Anwendungen wie:

Stahlproduktion (z. B. Direktreduktion von Eisenerz)

Brennstoffzellen in Lkw, Zügen und Schiffen

Hochtemperaturprozesse in der chemischen Industrie

Die größte Herausforderung liegt in der Effizienz: Die Elektrolyse benötigt etwa 50–60 kWh Strom pro Kilogramm Wasserstoff. Die Skalierung ist jedoch im Gange – laut EU-Wasserstoffstrategie sollen bis 2030 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff jährlich produziert werden.

Synthetische Kraftstoffe (E-Fuels)

E-Fuels können in bestehenden Verbrennungsmotoren verwendet werden und bieten somit eine Brückentechnologie, insbesondere für Flugzeuge, Schiffe und Bestandsflotten. Sie bestehen aus grünem Wasserstoff und CO₂ aus der Luft oder industriellen Prozessen. Ihre Herstellung ist jedoch teuer und energieintensiv. Der Gesamtwirkungsgrad liegt oft unter 20 %. Deshalb werden E-Fuels vorrangig für Anwendungen mit hoher Energiedichte benötigt.

Thermochemische Speicher

Neben der Batterieelektrizität bieten thermochemische Speicher (z. B. mit Salzlösungen oder Reaktionen wie Ca(OH)₂ ↔ CaO + H₂O) eine Möglichkeit zur saisonalen Energiespeicherung. Solche Systeme sind in Entwicklung für Quartierslösungen und Industriecluster, etwa im Rahmen von Forschungsprojekten des Fraunhofer ISE und DLR.

Weltraumsolarkraftwerke

Ein visionärer Ansatz besteht darin, Solarkollektoren im Weltall zu installieren, wo die Sonne ununterbrochen scheint. Die gewonnene Energie soll per Mikrowelle oder Laser zur Erde übertragen werden. Erste Pilotkonzepte werden u. a. in China und Japan entwickelt. Wirtschaftlichkeit, technische Risiken und gesellschaftliche Akzeptanz stellen derzeit noch hohe Hürden dar.

Zitate und Stimmen aus der Forschung:

Dr. Fatih Birol (IEA): „Grüner Wasserstoff wird das Rückgrat der klimaneutralen Industrie in Europa.“

Agora Energiewende (2023): „Power-to-X ist kein Selbstzweck – es ist die Brücke zwischen Stromüberschuss und Sektorenkopplung.“

Fraunhofer UMSICHT: „Synthetische Kraftstoffe bieten hohe Flexibilität, sind aber energietechnisch aufwendig.“

Globale Entwicklungen und geopolitische Aspekte

Die weltweite Energiewende ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch ein geopolitisches und wirtschaftliches Großprojekt mit weitreichenden Konsequenzen für internationale Machtverhältnisse, Handelsbeziehungen und Sicherheitsstrukturen. Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren und synthetischen Energiequellen verändert bestehende Abhängigkeiten und schafft neue Dynamiken.

Geopolitische Machtverschiebungen

Im 20. Jahrhundert dominierten öl- und gasreiche Länder wie Saudi-Arabien, Russland und die USA das geopolitische Energiegeschehen. Mit dem Rückgang der fossilen Energieträger verlieren diese Staaten sukzessive an Einfluss, während Länder mit großem Potenzial für erneuerbare Energien oder kritische Rohstoffe zunehmend ins Zentrum der geopolitischen Bühne rücken.

China hat sich zum führenden Produzenten von Photovoltaik-Modulen, Windkraftanlagen, Batterien und Elektrolyseuren entwickelt. Rund 80 % der globalen PV-Wertschöpfung liegt in chinesischer Hand (IEA, 2023).

Chile positioniert sich als Exportnation für grünen Wasserstoff und Ammoniak, unterstützt durch hervorragende Bedingungen für Wind- und Solarstrom.

Marokko investiert in großflächige Solarkraftwerke und Pipelines zur Wasserstoffausfuhr nach Europa.

Diese Verschiebungen eröffnen Chancen, erzeugen aber auch neue Abhängigkeiten – insbesondere im Bereich der Technologie- und Rohstoffversorgung.

Kritische Rohstoffe und neue Abhängigkeiten

Die Energiewende erhöht die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen exponentiell: Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit und Seltene Erden sind essenziell für Batterien, Windkraftgeneratoren und PV-Anlagen. Viele dieser Stoffe werden in geopolitisch instabilen Regionen gefördert.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA, 2022) könnte sich der Bedarf an Lithium bis 2040 verachtfachen, an Kobalt vervierfachen. Ein großer Teil dieser Rohstoffe stammt aus wenigen Ländern: etwa 70 % des Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo, über 60 % des Lithiums aus Australien, über 90 % der Seltenen Erden werden in China verarbeitet.

Dies schafft neue Abhängigkeiten und strategische Herausforderungen:

Diversifizierung der Lieferketten: Aufbau alternativer Förderländer (z. B. Kanada, Brasilien, Portugal).

Recycling und Kreislaufwirtschaft: Entwicklung effizienter Rückgewinnungsprozesse für Batterien und Komponenten.

Technologische Substitution: Forschung an Ersatzmaterialien oder Reduktionsstrategien für kritische Elemente.

Internationale Kooperation und Energiegerechtigkeit

Während Industriestaaten massiv in grüne Infrastruktur investieren, fehlen vielen Ländern des Globalen Südens die finanziellen und technologischen Mittel für eine nachhaltige Transformation. Dadurch droht eine globale Energiekluft.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden Initiativen wie die Just Energy Transition Partnerships (JETPs) ins Leben gerufen. Dabei stellen wohlhabende Staaten (G7, EU) Kapital bereit, um Schwellenländer wie Südafrika, Indonesien oder Vietnam bei einem sozial gerechten Kohleausstieg zu unterstützen.

Beispiel: Südafrika erhält bis 2027 rund 8,5 Milliarden US-Dollar für den Umbau seiner Kohlewirtschaft – finanziert von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und der EU.

Energie und Sicherheit

Die Dezentralisierung und Elektrifizierung erhöhen die Resilienz von Energiesystemen, bringen aber neue Sicherheitsfragen mit sich:

Cybersecurity: Smart Grids und digitale Netze sind anfällig für Angriffe.

Versorgungssicherheit: Lokale Produktion von grünem Wasserstoff oder Strom verringert Importabhängigkeiten, erfordert aber Speicherlösungen.

Krieg und Energiepreise: Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise massiv beeinflusst und die Verwundbarkeit durch fossile Importe deutlich gemacht – ein zusätzlicher Antrieb für erneuerbare Energien in Europa.

Zitate und Analysen:

Fatih Birol (IEA, 2022): „Die geopolitischen Karten der Energie werden neu gezeichnet – mit kritischen Rohstoffen als neue Spielfiguren.“

Bundesakademie für Sicherheitspolitik (2023): „Energie ist nicht nur eine Frage der Nachhaltigkeit, sondern auch der geopolitischen Stabilität.“

IRENA Global Landscape of Renewable Energy Finance (2023): „Nur mit internationaler Kooperation kann die Energiewende global gelingen.“

Gesellschaftliche Akzeptanz und politische Rahmenbedingungen

Erneuerbare werden zunehmend akzeptiert, wenn Beteiligung und regionale Wertschöpfung gegeben sind. Politische Instrumente wie CO₂-Preis, Subventionen und internationale Abkommen sind entscheidend.

Die Umsetzung der Energiewende hängt entscheidend von der gesellschaftlichen Akzeptanz und stabilen politischen Rahmenbedingungen ab. Technologischer Fortschritt allein reicht nicht aus – ohne die Unterstützung der Bevölkerung und klare regulatorische Leitlinien geraten Ausbau, Investitionen und Transformation ins Stocken.

Gesellschaftliche Akzeptanz

Die Bereitschaft der Bevölkerung, erneuerbare Energien zu unterstützen, hängt stark vom wahrgenommenen Nutzen, der Fairness der Umsetzung und der Beteiligung an Entscheidungsprozessen ab. Besonders beim Ausbau von Windkraftanlagen und dem Netzausbau kommt es immer wieder zu lokalem Widerstand – ein Phänomen, das häufig unter dem Schlagwort „Not In My Backyard“ (NIMBY) diskutiert wird.

Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) aus dem Jahr 2022 zeigt: Frühzeitige Information, transparente Entscheidungsprozesse und wirtschaftliche Teilhabe erhöhen die Akzeptanz signifikant. Bürgerenergieprojekte, bei denen Anwohnerinnen und Anwohner direkt an den Erlösen beteiligt sind, fördern die Identifikation und das Vertrauen in die Energiewende.

Auch soziale Gerechtigkeit spielt eine zentrale Rolle: Wer trägt die Kosten der Transformation – etwa durch steigende Strompreise? Wer profitiert von Förderungen wie dem Gebäudeenergiegesetz oder der E-Auto-Prämie? Eine faire Verteilung von Lasten und Chancen ist essenziell, um die gesellschaftliche Unterstützung langfristig zu sichern.

„Die Energiewende braucht nicht nur Ingenieure, sondern auch Sozialwissenschaftler – denn Akzeptanz ist ein zentraler Erfolgsfaktor.“— Prof. Ortwin Renn, Direktor des IASS Potsdam

Politische Rahmenbedingungen

Verlässliche, transparente und langfristige politische Leitplanken sind unerlässlich für Investitionen in erneuerbare Energien, Speichertechnologien und klimafreundliche Infrastruktur. Ein zentrales Beispiel dafür ist das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das seit dem Jahr 2000 wesentlich zur weltweiten Verbreitung der Photovoltaik beigetragen hat.

Aktuell setzt die Politik weltweit unterschiedliche Schwerpunkte:

EU – Green Deal & Fit for 55:

Die Europäische Union verfolgt mit dem Green Deal das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Kerninstrumente sind der EU-Emissionshandel (ETS), verbindliche Sektorziele und der Ausbau erneuerbarer Energien auf über 42 % bis 2030.

USA – Inflation Reduction Act (IRA):

Der IRA stellt über 360 Milliarden US-Dollar für saubere Technologien bereit. Damit wird der Aufbau grüner Industrien wie Batteriefertigung, Solarmodulproduktion und Wasserstofferzeugung massiv gefördert.

China – Zentrale Ausbauziele:

China verfolgt einen staatlich gesteuerten Ausbau mit Zielvorgaben und langfristigen Industrieplänen. Bis 2030 soll der Anteil nicht-fossiler Energien an der Primärenergieversorgung auf mindestens 25 % steigen.

Internationale Kooperation

Globale Herausforderungen wie der Klimawandel erfordern multilaterale Lösungen. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Länder zusammenarbeiten – sei es beim Ausbau transnationaler Stromnetze, bei der Etablierung eines internationalen Wasserstoffmarkts oder bei der Vereinheitlichung von Nachhaltigkeitsstandards.

Beispiele für internationale Energiekooperation:

Just Energy Transition Partnerships (JETPs): Unterstützen Schwellenländer beim sozialverträglichen Kohleausstieg, z. B. Südafrika, Indonesien, Vietnam.

EU-MENA-Wasserstoffkorridor: Kooperation zwischen Europa und nordafrikanischen Staaten zum Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft.

IRENA & IPHE: Internationale Organisationen, die den Wissensaustausch, Datenstandards und politische Koordination fördern.

Fazit

Die Transformation der Energiesysteme ist nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale und politische Aufgabe. Ohne das Vertrauen und die aktive Mitwirkung der Bevölkerung sowie ohne konsistente und ambitionierte politische Rahmensetzungen droht der Erfolg der Energiewende zu scheitern. Es braucht eine breit getragene Vision, die soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Teilhabe und ökologische Verantwortung miteinander verbindet.

Quellen und weiterführende Literatur:

Fraunhofer ISI (2022): Akzeptanz und Beteiligung in der Energiewende

IASS Potsdam (2021): Gesellschaftliche Dimensionen der Energiewende

Europäische Kommission (2023): Fit for 55 und Green Deal Policy Briefs

U.S. Department of Energy (2023): Inflation Reduction Act Implementation Plan

IRENA (2023): World Energy Transitions Outlook

Agora Energiewende (2023): Globale Energiewendepolitik im Vergleich

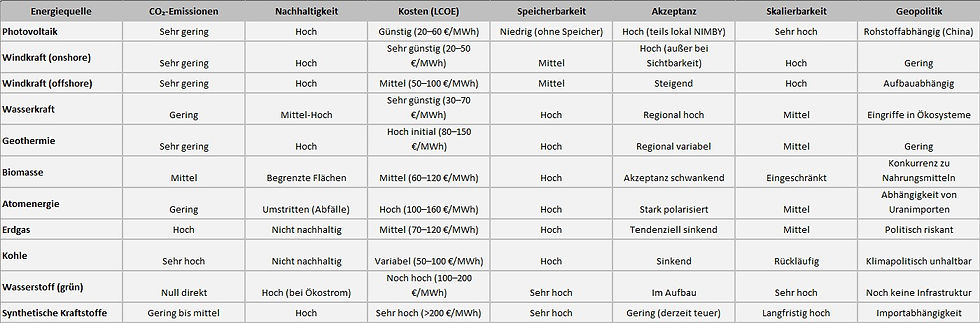

Bewertung der Energiequellen nach Zukunftskriterien

Angesichts der Vielzahl verfügbarer Energiequellen stellt sich die zentrale Frage: Welche Energiequellen sind zukunftsfähig – ökologisch, ökonomisch, gesellschaftlich und technologisch? Um diese Frage zu beantworten, ist eine strukturierte Bewertung anhand zentraler Kriterien notwendig.

Bewertungsmaßstäbe

Die folgenden Kategorien bilden die Grundlage für den systematischen Vergleich:

CO₂-Emissionen (direkt/indirekt)

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

Kosten (Levelized Cost of Energy – LCOE)

Speicher- und Transportfähigkeit

Technologische Reife

Gesellschaftliche Akzeptanz

Skalierbarkeit & globale Potenziale

Politische und geopolitische Risiken

Übersicht der wichtigsten Energiequellen

Quelle: IEA World Energy Outlook 2023, Fraunhofer ISE, IPCC AR6 Report, Agora Energiewende

Interpretation und Diskussion

Photovoltaik und Onshore-Windkraft schneiden bei fast allen Kriterien hervorragend ab. Sie sind kostengünstig, klimafreundlich und technisch ausgereift – allerdings wetterabhängig und ohne Speicher nur begrenzt steuerbar.

Offshore-Windkraft bietet höhere Erträge und größere Flächenpotenziale, allerdings zu höheren Kosten und mit technischen Herausforderungen in der Infrastruktur (z. B. Netzanbindung, Wartung auf See).

Wasserkraft ist sehr effizient, aber geografisch stark begrenzt und ökologisch umstritten (Flussbegradigungen, Eingriffe in Ökosysteme).

Grüner Wasserstoff wird als Schlüsseltechnologie für die Sektorkopplung und Speicherung gehandelt. Hohe Kosten und ineffiziente Umwandlungsverluste (ca. 30–40 % von Strom zu Wasserstoff) sind jedoch derzeit noch große Herausforderungen.

Atomenergie bietet grundlastfähige CO₂-arme Energie, bleibt aber wegen Kosten, Langzeitrisiken und gesellschaftlicher Ablehnung (insbesondere in Deutschland, Österreich, Schweiz) umstritten.

Fossile Energieträger wie Kohle und Erdgas verlieren wegen ihrer Klimabilanz und politischer Risiken zunehmend an Relevanz. Selbst Übergangstechnologien (z. B. Gaskraftwerke) sind kritisch zu bewerten, wenn keine CCS-Technologien (Carbon Capture and Storage) oder grüne Gasbeimischungen vorhanden sind.

Synthetische Kraftstoffe bieten eine vielversprechende Option für Luftfahrt und Schifffahrt, sind jedoch ineffizient in der Herstellung und derzeit nur zu sehr hohen Kosten produzierbar.

Fazit der Bewertung

Erneuerbare Energien kombiniert mit Speichertechnologien, grünem Wasserstoff und Effizienzmaßnahmen stellen die energiepolitisch und ökologisch sinnvollste Zukunftsstrategie dar. Fossile Quellen und konventionelle Kernenergie haben langfristig keine nachhaltige Perspektive mehr – weder aus Umwelt- noch aus Kosten- und Sicherheitsgründen.

Szenarien bis 2050 – Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus?

Verschiedene Energieszenarien (IEA, IPCC, DENA) prognostizieren eine dominante Rolle der Erneuerbaren. Die Weltenergieversorgung wird dezentraler, digitaler, elektrischer und klimaorientiert – sofern Investitionen, Technologietransfer und politischer Wille gegeben sind.

Die globale Energieversorgung steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die kommenden Jahrzehnte bis 2050 sind entscheidend, um die Erderwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen, wie es das Pariser Klimaabkommen vorschreibt. Doch wie wird sich die Energieversorgung konkret entwickeln? Zahlreiche Forschungsinstitutionen und Energieagenturen entwerfen Szenarien, die mögliche Zukunftspfade aufzeigen.

Methodik und Annahmen

Szenarien sind keine Vorhersagen, sondern konsistente Zukunftsentwürfe auf Basis bestimmter Rahmenbedingungen. Unterschieden wird meist zwischen:

Referenzszenarien (business as usual) – ohne stärkere Klimapolitik

Dekarbonisierungsszenarien – mit politisch gesetzten Klimazielen (z. B. Net Zero)

Technologieoffene Szenarien – mit verschiedenen Kombinationen von Maßnahmen

Grundlage der folgenden Auswertung sind u. a.:

IEA Net Zero 2050 Roadmap (2023)

IRENA World Energy Transitions Outlook (2023)

Fraunhofer ISE Szenarien für Deutschland (2022)

Agora Energiewende Klimaneutrales Energiesystem 2045

Entwicklung der installierten Leistung nach Energieträgern (weltweit, in GW)

Hier ein Überblick über die erwartete Entwicklung installierter Kapazitäten (in Gigawatt):

Quellen: IEA NZE 2023, IRENA 2023, Fraunhofer ISE, Agora Energiewende

🟢 Klar erkennbar ist der explosionsartige Anstieg bei Wind, Solar und Speichertechnologien. Fossile Kapazitäten nehmen drastisch ab, Kernenergie wächst leicht, bleibt aber global gesehen marginal.

Energiesysteme der Zukunft: Merkmale

Die Energiesysteme im Jahr 2050 werden sich grundlegend von heutigen unterscheiden:

Dezentralisierung: Energie wird zunehmend lokal erzeugt (z. B. durch Solaranlagen auf Dächern), mit digitalen Steuerungen.

Sektorkopplung: Strom, Wärme, Mobilität und Industrieprozesse sind miteinander verknüpft (Power-to-X, Wärmepumpen, E-Mobilität).

Flexibilität und Speicher: Batteriespeicher, Wasserstoff, Lastmanagement und intelligente Netze (Smart Grids) gleichen schwankende Erzeugung aus.

Digitalisierung: KI und IoT steuern Nachfrage und Erzeugung dynamisch. Virtuelle Kraftwerke ersetzen fossile Großkraftwerke.

Zukunftsszenarien im Vergleich

BP Energy und IEA Szenarien im Überblick

Die BP Energy Outlook-Szenarien modellieren unterschiedliche Entwicklungen des globalen Energiesystems bis 2050. Hier sind die zwei wichtigsten Szenarien, die auch in der Grafik dargestellt wurden:

🔵 Current Trajectory (Status quo)

Beschreibung: Bezieht sich auf die aktuelle Entwicklung bei Politik, Technologie und Verbrauch ohne zusätzliche Klimapolitik.

Primärenergiebedarf: Steigt moderat von ~627 EJ (2022) auf ca. 780–800 EJ bis 2050.

Installierte Kapazität: Nimmt deutlich zu, insbesondere durch Solar- und Windkraft. Steigerung um das 8- bis 10-fache bei Erneuerbaren.

CO₂-Emissionen: Bleiben auf einem hohen Niveau, keine Klimaziele werden erreicht.

🟢 Net Zero (Klimaneutralität bis 2050)

Beschreibung: Globale Maßnahmen zur Erreichung des 1,5°C-Ziels gemäß Pariser Abkommen.

Primärenergiebedarf: Sinkt ab etwa 2040 leicht – durch Effizienz, Elektrifizierung und Verhaltensänderungen – auf ~670 EJ bis 2050.

Installierte Kapazität: Wächst massiv – Solar + Wind + Speicher dominieren. Stromanteil am Gesamtbedarf: >50 %.

CO₂-Emissionen: Nähern sich netto null; fossile Energien machen <10 % des Primärenergieverbrauchs aus.

⚖️ Die wichtigsten Parameter im Vergleich

Und hier ist ein Vergleich der IEA-Szenarien aus dem World Energy Outlook (WEO 2024 & 2023):

🟠 IEA STEPS (Stated Policies Scenario)

Angenommene Rahmenbedingungen: Basierend auf aktuell umgesetzten Politiken, keine zusätzlichen Maßnahmen

Primärenergie‑Bedarf: Steigt bis 2035 um etwa +25 % gegenüber 2022 .

Fossile Energieträger: Nutzen von Kohle, Öl und Gas erreicht weltweiten Peak ≤ 2030, danach Plateau oder leichter Rückgang

Erneuerbare Energie & Atom: Kapazitäten wachsen stark – Stromerzeugung wird vor allem durch PV, Wind und Atom zunehmend sauberer, mit ~10 000 GW Erzeugungskapazität im Jahr 2030

Elektrifizierungs‑Trend: Globale Stromnachfrage wächst rapide (z. B. zwei neue „Japan“ bis 2035) .

🟢 IEA NZE (Net Zero Emissions by 2050)

Annahmen: Stark ambitionierte Klimaziele gemäß 1,5 °C‑Pariser-Ziel umgesetzt .

Primärenergie‑Nachfrage: Sinkt bis 2045 um ~15 % gegenüber 2022 und bleibt bis 2050 auf niedrigerem Niveau

Saubere Energien: Anteil von Erneuerbaren + Kernenergie steigt bis 2045 auf 32–78 %

Elektrifizierung & Strommix:

Strombedarf in NZE wächst stark über STEPS‑Niveau hinaus

„Elektrisches Zeitalter“: Strom, PV, Wind dominieren Ausbautrends .

Fossiltank: Rückgang bei Kohle, Öl und Gas, aber weiterhin eingesetzt – bis 2050 jedoch stark reduziert (z. B. Kohle um ~46 %) .

📊 Übersicht im Vergleich

Herausforderungen und Unsicherheiten

Trotz ambitionierter Ziele bleiben große Herausforderungen:

Netzausbau: Neue Stromtrassen und Verteilnetze sind Engpassfaktor in vielen Ländern.

Rohstoffversorgung: Ausbau von PV, Wind und Batterien erfordert enorme Mengen an Kupfer, Lithium, Seltenen Erden.

Globale Ungleichheit: Viele Entwicklungs- und Schwellenländer benötigen finanzielle Unterstützung für Energietransformation.

Politische Stabilität: Energiepolitik hängt von internationalen Beziehungen, Handelsströmen und Sicherheitslage ab.

Fazit

Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar, vernetzt, dezentral und flexibel. Bis 2050 wird sich das globale Energiesystem fundamental verändern. Entscheidend ist, dass jetzt die Weichen gestellt werden – technologisch, politisch und gesellschaftlich. Die nächsten 10–15 Jahre sind dabei das kritische Zeitfenster.

„Die Energiewende ist kein Selbstläufer. Aber sie ist machbar – technologisch, ökonomisch und gesellschaftlich. Die Entscheidung liegt bei uns.“— Fatih Birol, Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA)

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Frage nach der Energiequelle der Zukunft ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Der globale Energiebedarf wächst weiterhin – nicht nur durch die zunehmende Elektrifizierung im Verkehrssektor (Elektromobilität), sondern auch durch den Umbau industrieller Prozesse, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und das Bevölkerungswachstum in vielen Regionen der Erde.

Die Energiequelle der Zukunft ist kein Einzelkonzept, sondern ein Zusammenspiel: erneuerbare Energien als Rückgrat, ergänzt durch Speicher, Digitalisierung und grüne Moleküle. Nur so gelingt die Energiewende wirtschaftlich, ökologisch und sozial.

Kernerkenntnisse

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurden alle relevanten Energiequellen systematisch untersucht – von fossilen über nukleare bis zu erneuerbaren und synthetischen Optionen. Die Bewertung nach ökologischen, ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Kriterien ergibt ein eindeutiges Bild:

Fossile Energien (Kohle, Erdgas, Öl) haben in einer klimaverträglichen Welt keine langfristige Perspektive mehr. Zu hoch sind ihre CO₂-Emissionen, zu groß die geopolitischen Risiken und zu gering ihre Nachhaltigkeit.

Kernenergie bleibt in einigen Ländern ein Bestandteil der Energieversorgung. Ihre Rolle ist jedoch limitiert durch hohe Kosten, ungelöste Endlagerfragen und geringe gesellschaftliche Akzeptanz.

Erneuerbare Energien (Solar-, Wind-, Wasserkraft, Geothermie, Bioenergie) sind bereits heute kosteneffizient und technisch ausgereift. Ihr Ausbau ist unverzichtbar und muss weltweit massiv beschleunigt werden.

Grüner Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe werden zur Dekarbonisierung von Industrie, Luftfahrt, Schifffahrt und als Speicherlösung dringend benötigt. Sie erfordern jedoch zusätzliche Investitionen in Infrastruktur, Erzeugungskapazitäten und politische Rahmenbedingungen.

„Die Zukunft gehört den Erneuerbaren – ergänzt durch Speicher, Digitalisierung und intelligente Systemkopplung.“– Agora Energiewende, 2022

Handlungsempfehlungen

Basierend auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstand ergeben sich folgende Empfehlungen:

Priorität auf den Ausbau Erneuerbarer: PV und Wind sind die tragenden Säulen. Investitionen in Netze, Speicher und intelligente Steuerungssysteme müssen dies flankieren.

Technologieoffenheit erhalten, aber selektiv fördern: Wasserstoff, Geothermie und thermische Speicher bieten großes Potenzial – insbesondere für industrielle Anwendungen.

Dekarbonisierung in allen Sektoren: Nicht nur Strom, sondern auch Mobilität, Wärme und Industrieprozesse müssen konsequent umgestellt werden.

Globale Gerechtigkeit und Partnerschaften: Der Aufbau einer klimaneutralen Energiezukunft muss weltweit fair gestaltet werden – durch Technologietransfer, Finanzhilfen und neue Handelsbeziehungen (z. B. für Wasserstoffimporte).

Gesellschaftliche Teilhabe und Akzeptanz fördern: Bürgerenergie, lokale Wertschöpfung und transparente Kommunikation stärken das Vertrauen und den gesellschaftlichen Rückhalt.

Schlusswort

Die Energiequelle der Zukunft ist keine einzelne Technologie, sondern ein intelligentes Zusammenspiel aus Erneuerbaren, Speichertechnologien, Effizienzmaßnahmen und gesellschaftlichem Wandel. Die dafür notwendigen Technologien sind bereits verfügbar – entscheidend ist nun ihre konsequente Umsetzung.

„Es gibt nicht die eine Lösung – aber eine Richtung: weg von Fossilen, hin zu Erneuerbaren. Die größte Gefahr liegt im Nicht-Handeln.“– Prof. Claudia Kemfert, DIW Berlin

Der Umbau des Energiesystems ist nicht nur eine technische Notwendigkeit, sondern auch eine Chance: für Innovation, für globale Partnerschaften – und für eine nachhaltige Zukunft.

Kommentare